Dernière mise à jour de la page le 23/05/2025

Propos recueillis par Claude NILLES et Sandra BAPST – Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut-Rhin (SMRA68).

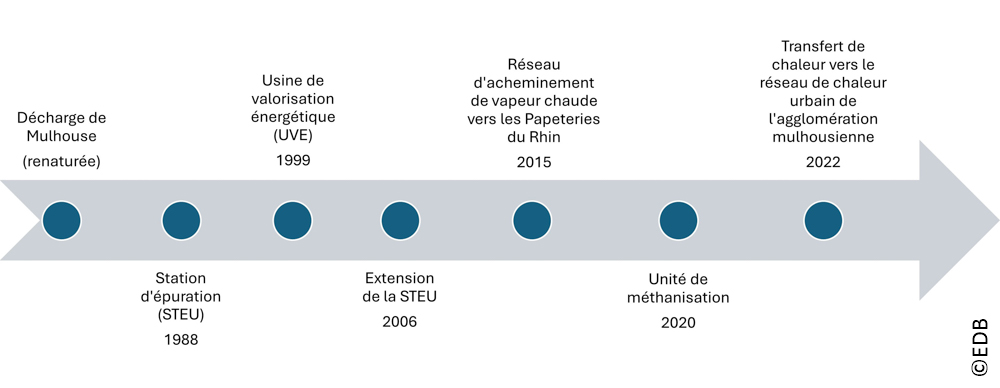

Unique en France par son organisation, l’Ecopôle à Sausheim est un bel exemple de gestion intégrée, mêlant étroitement traitement et valorisation des eaux usées et des déchets ménagers. Porté par une seule et même collectivité, le Sivom Mulhouse Sud Alsace, le site a bénéficié d’une continuité politique depuis 1989 qui a permis son bon développement.

M. Francis Hillmeyer, Maire de Pfastatt, et Président du Sivom Mulhouse Sud Alsace depuis 2020, revient avec nous sur la constitution et les enjeux de l’Ecopôle.

L’Echo des Boues : Vous êtes à l’origine de l’Ecopôle à Sausheim. De quoi s’agit-il exactement ? Quels enjeux ont présidé à sa mise en place ?

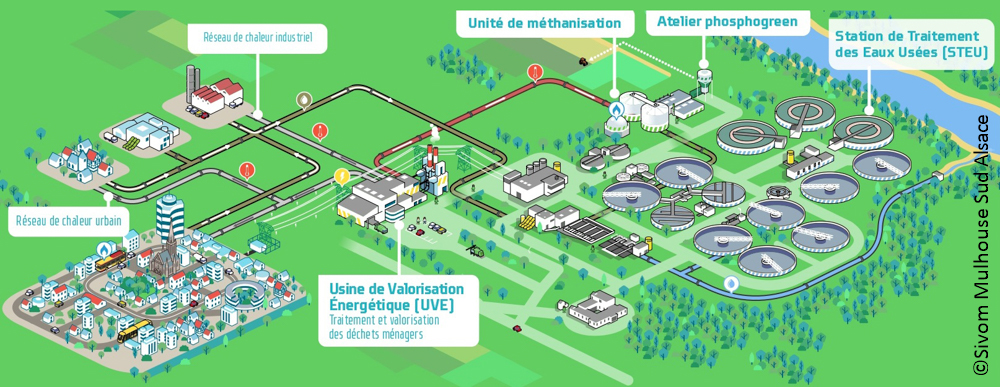

Francis Hillmeyer : L’Ecopôle est né d’une idée novatrice : celle de regrouper sur un même site plusieurs installations de traitement, à savoir une station d’épuration, une usine de valorisation énergétique (incinérateur des ordures ménagères) et une unité de méthanisation.

L’enjeu était de traiter des déchets, tout en produisant de l’énergie (gaz, chaleur, électricité…), et de créer une boucle vertueuse entre les différentes installations de l’Ecopôle. Il découle donc d’une vraie vision politique et de la volonté d’avoir une réelle imbrication, des échanges efficaces et un fonctionnement circulaire entre ouvrages, et ce dès 1995.

Syndicat mixte créé en 1968

Compétences : assainissement, collecte sélective et traitement des déchets

Composition : 3 membres (Mulhouse Alsace Agglomération, Syndicat de la Basse Vallée de la Doller et Communauté de Communes Sundgau), représentant 290 000 habitants

Dernière-née de l’Ecopôle, l’unité de méthanisation a été mise en service début 2020, pour une 1ère injection de gaz dans le réseau en décembre de la même année. Elle représentait à elle seule un défi majeur, avec un retour sur investissement envisagé de 7 à 8 ans, ce qui est rare pour un tel projet. Celui-ci s’accompagnait d’une réflexion sur l’avenir du transport urbain de l’agglomération mulhousienne, avec le passage progressif des bus au biogaz. A terme, la totalité de la flotte devrait être concernée.

EDB : Parlons plus précisément des installations. On identifie 3 unités principales sur l’Ecopôle : la station d’épuration, le méthaniseur et l’usine d’incinération. Comment interagissent-elles ?

FH : La station d’épuration traite les eaux usées des communes raccordées. Les boues et les graisses, résidus de l’épuration, sont orientées vers l’unité de méthanisation, qui les convertit alors en énergie. L’unité de valorisation énergétique, elle, traite les déchets ménagers des communes Sud Alsace concernées, ainsi que les boues en sortie de méthanisation. Elle produit l’électricité nécessaire au fonctionnement de la STEU et de l’unité de méthanisation, alors que la chaleur fatale des fumées permet de chauffer les boues dans le méthaniseur.

EDB : Quels autres équipements y retrouve-t-on ?

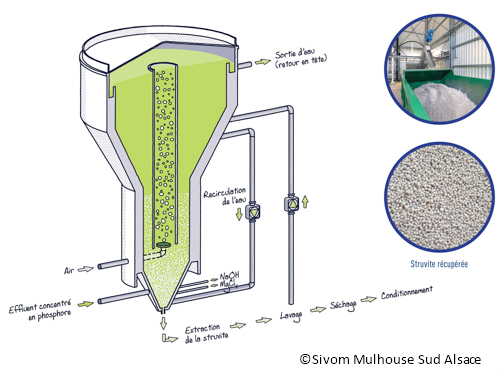

FH : Je peux citer l’atelier de récupération du phosphore. C’est un outil encore expérimental, mais d’avenir.

Il s’agit de précipiter le phosphore, présent dans les centrats liquides issus de la déshydratation des boues, par une réaction chimique simple.

On obtient alors de la struvite (phosphate d’ammonium et de magnésium).

De fait, l’infrastructure nécessaire est, elle aussi, assez simple. C’est d’ailleurs la plus petite du site.

Reste encore à bien contrôler la taille des granulés de struvites (de 1 à 3 mm).

On estime leur production à environ 80 à 90 t/an à terme. Mais aujourd’hui, c’est la valorisation finale de ce produit biosourcé, en tant qu’engrais pour l’agriculture, qui reste à formaliser. Les dispositions réglementaires à ce sujet ne sont, en effet, pas encore très claires… Pour l’instant, une trentaine de tonnes ont été confiées à des chercheurs de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), pour des tests complémentaires.

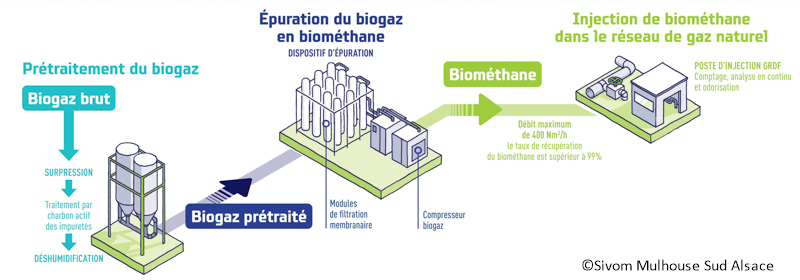

Par ailleurs, une installation de production de biométhane a été mise en place à la sortie de l’unité de méthanisation. Le biogaz produit par l’unité y est purifié, puis analysé. S’il est conforme, sous réserve de l’accord de GRDF, il est odorisé et injecté dans le réseau de gaz de ville.

Je dois dire que nous sommes très satisfaits du système, à ce jour.

EDB : En ce qui concerne leur dimensionnement, que pouvez-vous nous dire concernant plus spécifiquement la station d’épuration ?

FH : La STEU est dimensionnée pour 490 000 équivalents habitants (EH). Son taux de charge atteint actuellement 70 %. Elle traite des effluents urbains, à dominante domestique, ainsi que des rejets industriels, dont une part peut être impactante (Stellantis, Papeteries du Rhin, Hôpitaux, DMC et Sarval). Ils ont tous fait l’objet, a minima, d’une autorisation de rejet.

La station reçoit ainsi de l’ordre de 30 000 m3/j (par temps sec) à plus de 200 000 m3/j d’eaux usées.

Avant la mise en service de l’unité de méthanisation, la station produisait de l’ordre de 22 000 t. brutes de boues annuellement. Aujourd’hui, celles-ci sont méthanisées avec les graisses (environ 400 t. brutes/an), avant d’être incinérées dans l’usine contigüe. Tous les autres résidus du traitement des eaux y sont également incinérés. Cela représente environ 250 t. de déchets de dégrillage (gros déchets) et 400 t. de sables par an.

EDB : Dans ce cadre, quel est l’intérêt d’avoir ajouté une unité de méthanisation ?

FH : En fait, l’intérêt était double :

Ainsi, la méthanisation engendre un abattement du tonnage de boues à traiter de 30 % environ.

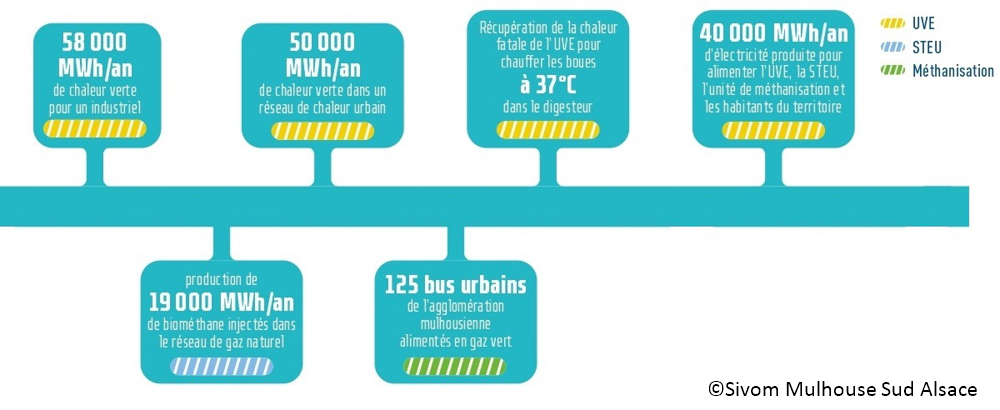

EDB : Comment peuvent se mesurer les performances de l’Ecopôle en termes de production d’énergie ? Comment cette énergie est-elle valorisée ?

FH : L’énergie verte produite par l’Ecopôle est valorisée de 4 façons différentes, sous forme :

EDB : Justement, concernant la production de gaz, quel équivalent pouvez-vous donner à nos lecteurs pour illustrer la production annuelle ?

FH : Contrairement à l’habitude, nous ne réfléchissons pas en termes de logements, ni de familles chauffés. Nous préférons traduire la production en nombre de bus alimentés en gaz vert, puisque c’est l’utilisation finale que nous avons choisie. A terme, après équipement complet de la flotte, 125 bus de l’agglomération mulhousienne rouleront grâce à ce gaz vert.

EDB : Au-delà du renouvellement de l’incinérateur, que nous savons être à l’étude, envisagez-vous d’autres projets à plus court terme sur le site ?

FH : Oui, bien sûr, nous avons toujours plein de projets !

Nous regardons actuellement pour automatiser et optimiser la gestion du centrat, en amont de l’unité de récupération du phosphore. Le but est de fiabiliser le produit fini. Et ceci en interne, pour éviter des coûts prohibitifs. Je rappelle que c’est la 1ère unité de ce type en France…

Valorim devra également achever l’extension du réseau de chaleur (de 6 à 10 km), pour atteindre notre objectif de 50 000 MWH/an de chaleur verte, produite et distribuée.

Nous souhaitons aussi mieux gérer le carbone sur la STEU, en améliorant la captation de la pollution carbonée au niveau du décanteur primaire. Ceci permettrait de diminuer l’aération dans les bassins et, ainsi, de faire des économies substantielles d’électricité. C’est, en effet, le poste le plus gourmand en énergie de la station.

Au-delà de l’Ecopôle, nous avons également initié, depuis quelques temps, une démarche de Gestion Dynamique des réseaux (GD). Il s’agit d’optimiser l’exploitation du réseau d’assainissement. Le principal objectif est de réguler les flux d’eaux, pluviales notamment, en temps réel et en fonction des conditions météorologiques. Cette GD en est aujourd’hui à sa phase terminale.

Le SIVOM est aussi maître d’ouvrage de 7 autres installations d’épuration. Après celle de Pulversheim, nous modernisons actuellement la station d’épuration de Feldkirch. Elle devrait être opérationnelle fin 2025.

Et pour la bonne marche de nos installations, la communication et l’information du public jouent un rôle très important : économies d’eau, devenir des lingettes et autres déchets, etc. Ceci commence par la sensibilisation de nos jeunes dans les écoles. Nous y sommes particulièrement attachés.

EDB : En conclusion, quel avenir pour l’Ecopôle à long terme ? Comment l’imaginez-vous dans 20 ans ?

FH : Je l’espère toujours à la pointe du progrès et au fait des dernières découvertes techniques dans ses domaines d’activités. En accord avec la culture de l’innovation, chère au SIVOM. C’est un véritable centre de ressources pour l’agglomération mulhousienne.

La poursuite de la production d’énergie verte est donc, pour moi, une évidence. La nouvelle usine de valorisation énergétique, à taille équivalente, sera plus performante grâce à son automatisation. A terme, elle produira davantage d’énergie avec moins d’ordures ménagères à incinérer, du fait du tri sélectif. L’Ecopôle permettra ainsi de transformer en énergie tout ce qui ne peut être ni trié, ni recyclé.

C’est donc un outil incontournable. Il devra bien sûr être perfectionné au fil du temps, afin de minimiser autant que possible les effets néfastes de notre civilisation sur son environnement.

—

D’autres exemples d’innovation :