Zoom sur ... les épandages de produits résiduaires dans le Haut-Rhin

Intérêt agronomique et innocuité garantis

Les produits résiduaires (PR), issus des collectivités et des installations classées, ne peuvent être épandus en agriculture que s’ils respectent 2 critères :

– présenter un intérêt agronomique pour les sols et/ou les cultures,

– apporter toutes les garanties d’innocuité pour les terres, les plantes et le milieu environnant.

Ainsi, leur recyclage agricole est l’une des pratiques les plus réglementées en France. Nous vous proposons donc un tour d’horizon des produits valorisés localement (hors composts de déchets verts et FFOM). Plongez au cœur de la filière Haut-Rhinoise au travers de quelques chiffres clés.

Les Produits Résiduaires dans le Haut-Rhin

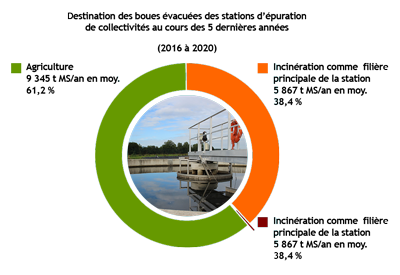

En 2020, le département compte 93 ouvrages d’épuration collectifs urbains. Parmi eux, 44 ont évacué des boues, pour un tonnage global de près de 14200 t de MS. On note une légère baisse par rapport aux années précédentes. Notamment suite à la pandémie de Covid-19. Toutefois, la production des collectivités est relativement stable depuis 2000 (14000 à 16000 t MS/an).

Invariablement, 60 à 70 % sont valorisés en agriculture annuellement et 30 à 40 % sont orientés en filière alternative, majoritairement l’incinération.

10 industriels haut-rhinois recyclent pour partie leur déchets en agriculture. En 2020, ils ont produit un peu moins de 5500 t de MS destinées au retour au sol.

Une gamme variée de Produits Résiduaires épandus

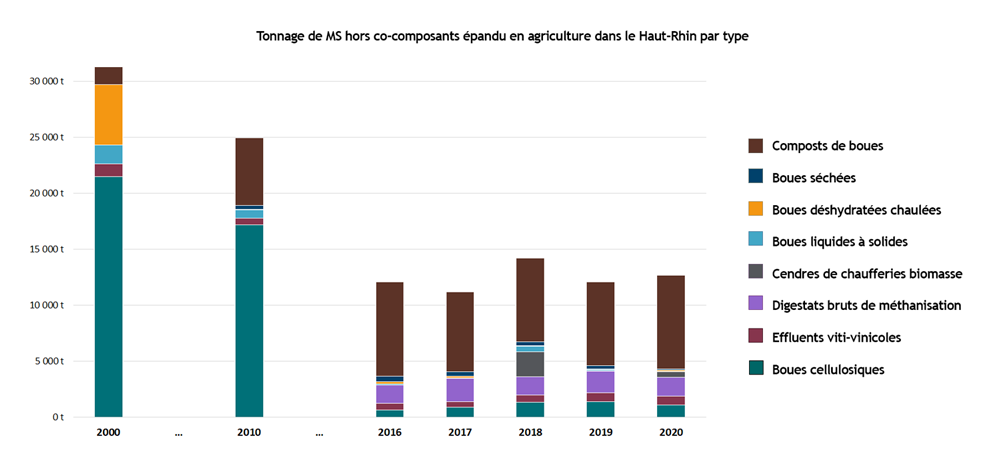

8 grands types de PR sont aujourd’hui valorisés en agriculture dans le Haut-Rhin. Cela engendre un paysage radicalement différent de celui des années 2000.

On note une diminution drastique des épandages de boues cellulosiques. Parallèlement, le compostage s’est développé. Il est aujourd’hui majoritaire (80 %) et permet de limiter les nuisances à l’épandage. De nouveaux PR sont aussi proposés aux agriculteurs, comme fertilisants ou amendements. On citera, par exemple, les boues séchées solaires, les digestats ou, plus récemment, les cendres de chaufferies biomasse. A l’inverse, les épandages de boues liquides ou chaulées ont presque disparu.

A noter que le tonnage épandu diffère du tonnage produit, notamment du fait de transferts entre départements.

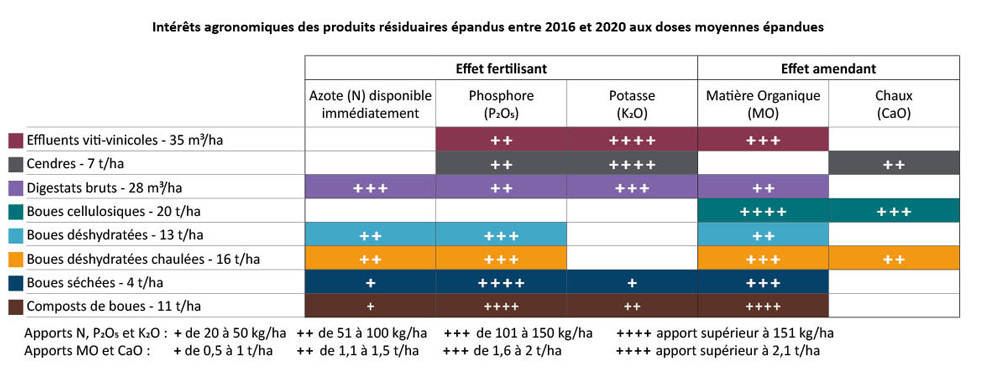

A chacun son intérêt

L’intérêt agronomique est un des fondamentaux du recyclage agricole. On recherchera 2 types d’effets, selon la composition du produit : un effet amendant pour les sols ou un effet fertilisant pour les cultures. Les digestats ont plutôt un effet fertilisant alors que les boues cellulosiques sont considérées comme un amendement. D’autres produits sont plus complets et remplissent les 2 rôles à la fois, comme les composts ou les cendres.

A noter que les effets peuvent être plus ou moins différés dans le temps (azote, notamment). Mais ils sont renforcés par des apports réguliers (cf. Optimiser sa fertilisation – spécial azote, partie générale et partie pratique, ou phosphore et potasse). La nature de la matière organique et/ou de la chaux peut également influer notablement sur leur efficacité (cf. InfoPro – spécial matière organique). Prenons pour exemple, le carbonate de chaux présent dans les boues cellulosiques. Il a ainsi un effet moins immédiat sur le pH du sol que la chaux vive apportée par une boue déshydratée chaulée.

De plus, des effets plus indirects peuvent se manifester. Il en est ainsi de la réduction des besoins en irrigation suite à des épandages de boues cellulosiques.

A chacun donc de choisir son PR en fonction de ses besoins et de la disponibilité territoriale du produit.

Des Produits Résiduaires de qualité

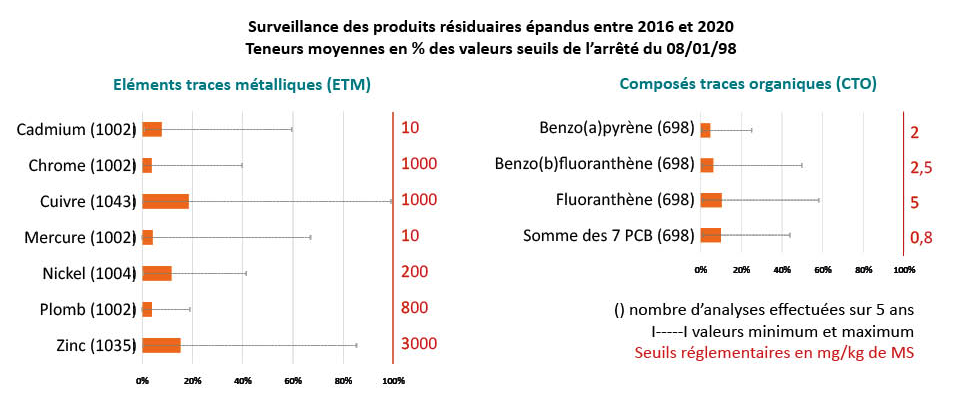

La qualité des PR est l’un des 1ers critères qui président au choix de leur valorisation, agricole ou alternative. Seuls des produits conformes aux exigences réglementaires (teneurs en éléments et composés traces notamment) peuvent être épandus en agriculture. Leur surveillance analytique est donc primordiale. Elle suit des règles bien définies, en terme de fréquences.

En 2020, l’ensemble des PR épandus dans le département, urbains et industriels, était conforme à un usage agricole.

Les teneurs moyennes sont, d’ailleurs, bien en deçà des limites réglementaires, quel que soit le paramètre considéré. On enregistre ainsi moins de 20 % pour les ETM et de 10 % pour les CTO. Plus précisément, on remarquera que les éléments les plus représentés sont, classiquement, le cuivre et le zinc.

Ponctuellement, certains éléments ou composés peuvent présenter des teneurs plus élevées. Les stations ou installations concernées font alors l’objet d’une surveillance renforcée sur ces paramètres (par exemple, mercure, nickel, zinc). Les boues des stations du vignoble, elles, sont suivies spécifiquement sur le cuivre. Cette surveillance s’effectue de juin à septembre (période à risque). Elle peut conduire ponctuellement à écarter des lots non conformes. Enfin, les résidus issus de stations connues pour l’agressivité de l’eau de leur réseau peuvent également être suivis ainsi. Il en va de même pour des industries dont le process est générateur d’éléments traces.

NB : Le nombre de mesures qui dépassent la moitié du seuil réglementaire reste limité. Cela représente moins de 2,6 % des analyses (2 pour le Cadmium, 27 pour le Cuivre, 2 pour le Mercure et 11 pour le Zinc).

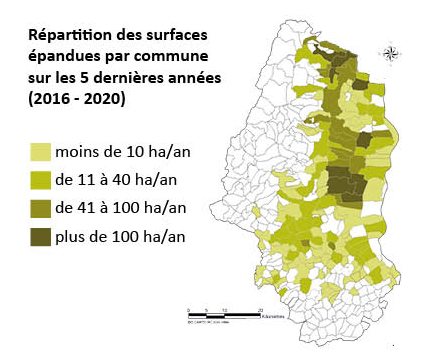

Une distribution hétérogène

Les épandages se répartissent de façon hétérogène sur le territoire haut-rhinois. Des secteurs sont plus sollicités que d’autres, pour différentes raisons. Pour certains, ce sera du fait des tonnages de PR disponibles à valoriser. Ailleurs, ce sera du fait des conditions locales, plus ou moins favorables aux épandages de ces matières.

Les épandages ont ainsi mobilisé près de 4150 ha, en 2020, répartis sur 1000 parcelles et 186 exploitants agricoles. Ils ont, de fait, concerné 122 communes, principalement à l’automne.