Les éléments traces métalliques

Les éléments traces métalliques (ETM), aussi appelés « métaux lourds », sont présents naturellement dans notre environnement. Le cuivre (Cu) ou encore le zinc (Zn) font partie de ces éléments. En faible quantité, ils peuvent être utiles. En excès, en revanche, ils peuvent devenir toxiques pour l’environnement et la santé. Les produits résiduaires, organiques ou non, peuvent en contenir de faibles doses.

Présence d'éléments traces métalliques : un équilibre entre bénéfices et risques

Les ETM ne sont pas tous synonymes de danger. Leur effet dépend de leur nature et de leur quantité. Comme le disait déjà Paracelse, mèdecin et alchimiste du XVIᵉ siècle : « tout est poison, rien n’est poison, c’est la dose qui fait le poison ». L’enjeu est donc de maintenir un équilibre : éviter le manque comme l’excès.

Ainsi, certains, appelés oligo-éléments, sont indispensables au bon fonctionnement des organismes vivants et à la croissance des plantes. Le fer (Fe), par exemple, est essentiel au transport de l’oxygène dans le sang. Mais en excès, même ces éléments utiles peuvent devenir nocifs.

À l’inverse, certains ETM sont considérés comme des polluants, même à faible dose. On citera le plomb (Pb), autrefois présent dans les peintures et les canalisations.

Exemples d’utilisation d’ETM au quotidien

- l’aluminium (Al) dans certains déodorants ou ustensiles de cuisine,

- l’argent (Ag) dans les bijoux, les photographies non numériques (développements argentiques),

- le cuivre (Cu) ou le fer (Fe) dans des compléments alimentaires,

- le zinc (Zn) dans certains shampoings antipelliculaires ou dentifrices…

Les sources d'ETM dans l’environnement

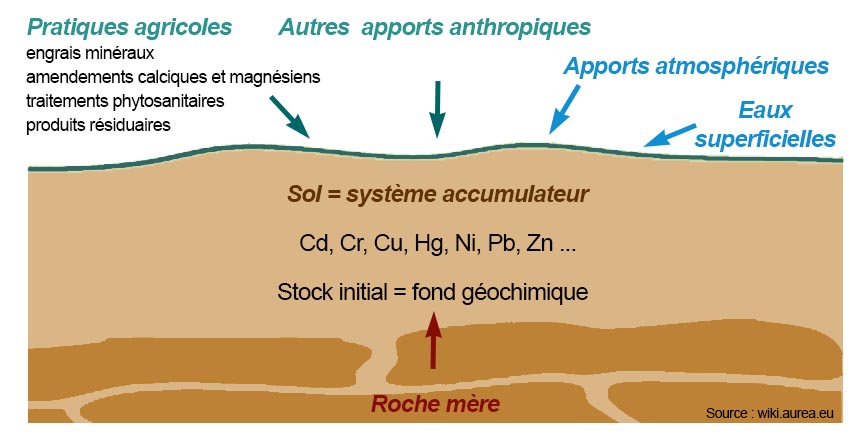

Le schéma ci-contre représente les différentes sources de “métaux lourds” dans l’environnement. On peut citer, par exemple, le chrome (Cr), le nickel (Ni) ou encore le mercure (Hg). Ils se retrouvent alors souvent à l’état de trace, dans le sol, l’air, l’eau et/ou les plantes.

Les principales sources sont de 2 types :

- Les sources naturelles : la roche mère contient des ETM, ils sont donc présents naturellement dans l’environnement. Les volcans en émettent également, principalement du plomb (Pb) et du cadmium (Cd).

- Les sources anthropiques, via les activités humaines, quotidiennes aussi bien qu’industrielles et agricoles. Elles peuvent accentuer la concentration en ETM dans l’environnement, directement ou indirectement (apports atmosphériques, contamination des eaux…).

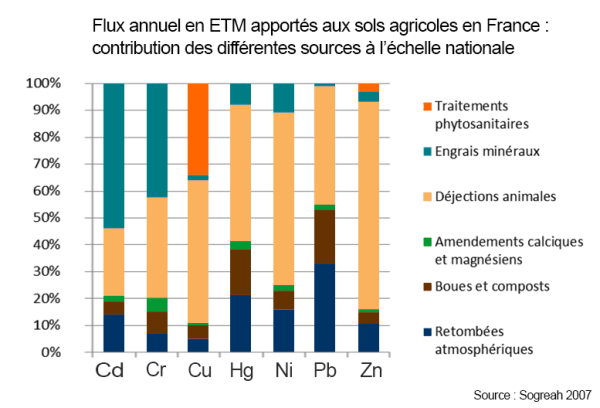

Concernant les sols agricoles, les flux varient en fonction du type et de l’origine (cf. graphique ci-dessous). Ainsi, les traitements phytosanitaires apportent principalement du cuivre (Cu). Celui-ci est utilisé en antifongique, par exemple sous forme de bouillie bordelaise.

L’origine des éléments traces dans les produits résiduaires

Les ETM des PR proviennent des matières qui entrent dans leur processus de fabrication.

Pour ce qui est des boues d’épuration, il faut donc faire attention aux produits déversés dans le réseau. En effet, ce que chaque ménage rejette dans les canalisations, au quotidien, a une incidence sur la qualité des boues produites. Ainsi, les huiles de vidange, entre autres, doivent être récupérées et rapportées en point de collecte (déchetterie).

Il en va de même pour les rejets industriels. C’est pourquoi les raccordements des industries au réseau d’assainissement des collectivités sont soumis à autorisations. Cela peut donner lieu à la signature de conventions, qui précisent alors les rejets maximaux autorisés. Si les rejets dépassent les seuils retenus, l’industriel est contraint de prétraiter ses effluents.

C’est la collectivité qui assure la police des réseaux. C’est elle qui contrôle la conformité des rejets.

Les analyses en ETM dans les produits résiduaires

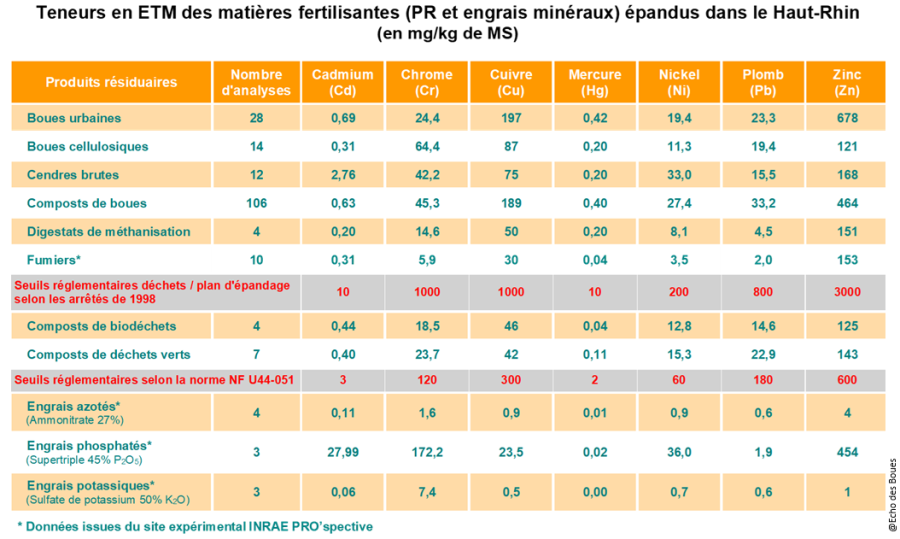

Afin de garantir la qualité des produits résiduaires, les producteurs doivent réaliser des analyses régulières et obligatoires. Ils surveillent systématiquement les teneurs en 7 métaux. 2 supplémentaires (As et Se) peuvent s’y ajouter selon les cas (épandages sur prairies, par exemple). Pour chacun d’entre eux, des seuils réglementaires (teneurs et flux) s’imposent. Il s’agit ici d’assurer l’innocuité des pratiques. Par exemple, l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixe les seuils réglementaires pour les boues de station d’épuration urbaines. Pour les composts, c’est aux normes NF qu’il faut se référer.

Le tableau ci-dessous présente les teneurs dans différents PR, normalisés ou non, pour les 7 ETM réglementés. A titre comparatif, celles dans des engrais minéraux ont été ajoutées. De fait, on note que les ETM sont présents en quantité variable dans tous les PR. Mais les teneurs sont toujours nettement inférieures aux seuils réglementaires (plan d’épandage ou NF). On constate aussi qu’il y a des ETM également dans les engrais minéraux, notamment les engrais phosphatés.

En cas de non-conformité, pas d’épandage. Le produit résiduaire concerné est alors incinéré.

De même, l’épandage est interdit sur des sols dont les teneurs dépassent les seuils fixés par la règlementation. Des analyses de terre sont donc réalisées avant le 1er épandage, puis régulièrement, tous les 10 ans. Ceci pour vérifier l’impact des pratiques sur la qualité du sol.

A noter que les teneurs et flux réglementaires sont bien entendu évolutifs.

Les contrôles réglementaires sur les éléments traces métalliques

Le préfet et ses services (ARS, DREAL et DDT) assurent une mission de contrôle des pratiques. Ces contrôles peuvent être inopinés. Ils concernent alors des produits résiduaires et/ou des parcelles. Ils peuvent aussi s’appuyer sur les documents que doivent remettre les producteurs à l’administration. En effet, un registre d’épandage doit être tenu à jour annuellement avec les informations suivantes :

- la provenance et l’origine des produits résiduaires,

- leurs caractéristiques, notamment leurs teneurs en métaux lourds,

- les dates d’épandage,

- les quantités épandues,

- les parcelles réceptrices,

- les cultures.

Le responsable de la station doit le conserver pendant dix ans.

Chaque année, il adresse une synthèse de ce registre aux services préfectoraux et aux agriculteurs utilisateurs.

Pour en savoir plus :