L’assainissement des eaux usées domestiques par lagunage

Par Nadia MEDDAD et Frédéric TISSERAND – Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration du Haut-Rhin (SATESE68).

Le lagunage est un procédé de traitement des eaux usées particulièrement adapté aux collectivités de petite taille. Il convient, en effet, particulièrement, aux réseaux d’assainissement de type « unitaires » (recevant les eaux usées et les eaux pluviales).

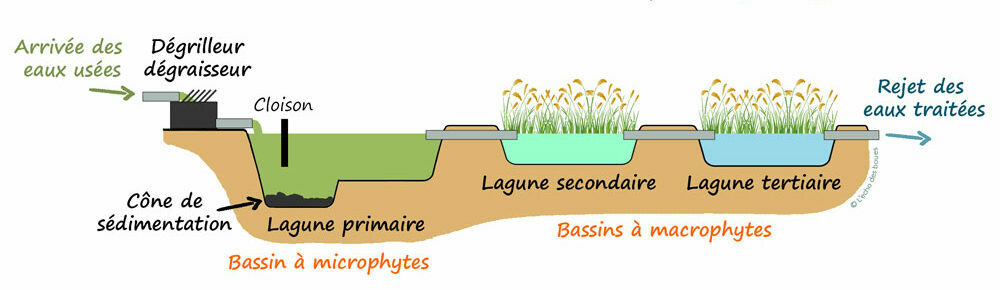

Les effluents subissent tout d’abord un pré-traitement grossier : dégrillage et dégraissage.

Puis ils traversent successivement deux à trois bassins : le 1er pour le traitement de la matière organique, le 2ème pour celui de l’azote et du phosphore et le 3ème pour la finition.

La lagune primaire

La première lagune (ou lagune primaire) a une profondeur d’environ 1 m.

Les corps les plus lourds (sables, graviers, matières organiques) y décantent naturellement au niveau de la première partie du bassin. Celle-ci est appelée «cône de sédimentation». Elle se caractérise, en général, par une profondeur un peu plus importante.

Le reste de la pollution dissoute dans l’eau est alors dégradée par l’action conjuguée de bactéries et de végétaux microscopiques, appelés microphytes. En effet, avec l’action du soleil, grâce à la photosynthèse, les microphytes produisent de l’oxygène. Cet oxygène est nécessaire au développement des bactéries. Et celles-ci vont dégrader la matière organique. Elles vont alors générer des composants azotés et phosphorés, ainsi que du gaz carbonique (CO2). Ces éléments seront à leur tour utilisés par les microphytes pour se régénérer. Le temps de séjour des effluents y est d’environ 20 jours.

Les lagunes secondaire et tertiaire

Les effluents transitent ensuite dans une seconde et une troisième lagunes (ou lagune secondaire et lagune tertiaire). Le processus va s’y poursuivre et s’affiner pendant une quinzaine de jours.

La profondeur de ces 2 derniers bassins est de l’ordre de 60 cm.

Ces ouvrages peuvent être à microphytes ou à macrophytes. Dans ce dernier cas, des végétaux colonisent l’ouvrage. Il s’agit généralement de roseaux. Ils servent de support aux microorganismes. Ils contribuent aussi à diminuer les volumes, grâce aux phénomènes d’évapotranspiration et d’absorption.

Les curages : pourquoi, comment ?

Au fil des années, les matières issues du processus naturel d’épuration des eaux usées sédimentent en fond de bassin. Elles forment ainsi ce que l’on appelle des « boues ».

Mais une trop grande accumulation des boues entraîne une dégradation de la qualité du traitement des eaux usées. Il faut alors les évacuer en réalisant un « curage » de la lagune.

La fréquence des curages est variable. Ils sont réalisés, en moyenne, tous les 8 à 12 ans. Le cône de sédimentation, lui, doit être, en général, curé plus régulièrement (tous les 1 à 2 ans).

Des signes caractérisent une quantité trop importante de boues :

- l’apparition fréquente et pendant de longues périodes de zones de couleur rosâtre à rouge, avec dégagement d’odeurs,

- l’apparition d’amas de boues au niveau de l’entrée et de la sortie du premier bassin,

- la dégradation de la qualité des eaux traitées.

En conclusion, on peut dire que ces ouvrages fonctionnent sur la base de procédés naturels. Ils bénéficient d’une bonne intégration paysagère. Ils sont aussi des lieux propices au développement de la biodiversité. Mais ils nécessitent une surveillance et un entretien régulier.