Les boues séchées par séchage solaire

Plusieurs types de boues séchées existent : les boues séchées sur lits de séchage, par séchage thermique et par séchage solaire.

Ces dernières sont les plus présentes dans le Haut-Rhin.

Le séchage solaire est un procédé naturel de déshydratation des boues, introduit en France au début des années 2000.

Technique rustique, mettant à profit l’énergie solaire pour sécher les boues, elle s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable.

Un procédé naturel... mais aussi technique

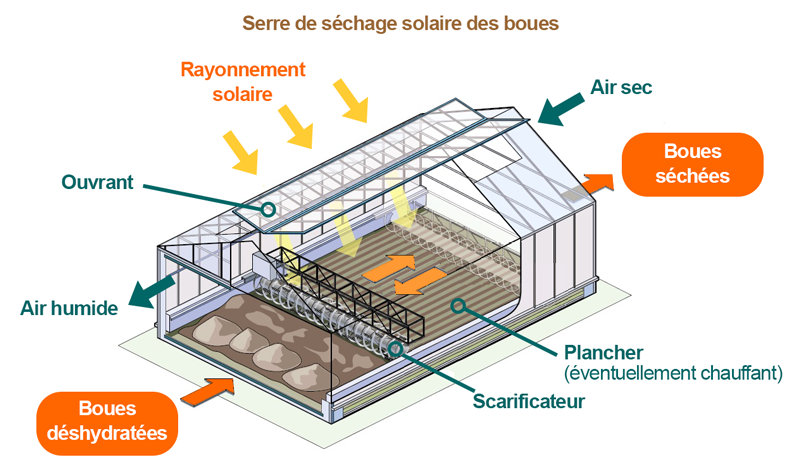

Le séchage solaire est un procédé naturel de déshydratation par évaporation sous serre.

On retrouve actuellement 2 technologies en Alsace :

– le séchage solaire simple, ou procédé Héliantis (qui n’est plus commercialisé aujourd’hui),

– le séchage solaire assisté par plancher chauffant, ou procédé Huber.

Dans tous les cas, le revêtement transparent de la serre (toiture et parois, le plus souvent) concentre le rayonnement solaire. Ceci permet d’échauffer l’air à l’intérieur. On y dépose les boues sous forme déshydratée, à une extrémité, sur une dalle bétonnée. Puis, leur retournement, à l’aide du scarificateur, permet d’augmenter la surface de contact et d’échange avec l’air environnant.

Dans la serre, l’air sec se charge donc en humidité, issue des boues, avant de ressortir à l’extérieur (cf. schéma de fonctionnement).

Une bonne circulation de l’air dans la serre fait le reste (ouverture aux extrémités, ouvrants et/ou système de ventilation forcée).

Cependant, ce procédé est plus ou moins performant. Il dépend, en effet, des conditions climatiques et des caractéristiques des boues en entrée de serre. Le séchage sera ainsi rapide durant l’été (si conditions favorables), de l’ordre de quelques jours. A l’inverse, il peut prendre plusieurs semaines en hiver (système peu efficace pendant 6 mois de l’année environ). C’est pourquoi un plancher chauffant peut être ajouté. Ceci permet d’assécher les boues plus rapidement. Le chauffage passe alors, autant que possible, par une source d’énergie renouvelable (géothermie, pompe à chaleur). Cela reste toutefois insuffisant en hiver. Le coût énergétique est donc beaucoup plus important avec cette seconde technologie.

Dans tous les cas, la gestion d’une installation de séchage solaire demande beaucoup de vigilance, donc de disponibilité.

Une certaine expérience est également nécessaire pour acquérir doigté et précision dans le pilotage du process (cf. Gros plan sur le séchage solaire en Alsace, pour plus de détails).

Des boues déshydratées aux boues séchées

Les boues sont déshydratées par filtre à bandes, filtre-presse ou centrifugeuse. Elles présentent un taux de matière sèche de 15 à 30 % en entrée de serre. Le séchage solaire sera d’autant plus efficace que cette siccité est élevée au départ. On dépose les boues à une extrémité de la dalle puis on les étale (épaisseur variable, idéalement 15 cm). Le scarificateur les retourne ensuite régulièrement. Il est contrôlé par un automate programmable. Les boues se déplacent ainsi, progressivement, en cours de séchage, d’une extrémité à l’autre.

Les boues séchées en sortie de serre ont une siccité de 75 à 90 %. Elles sont stabilisées (n’évoluent plus). Elles se présentent sous forme de granulés secs, peu odorants. Leur taille varie alors selon :

– la qualité des boues déshydratées traitées,

– le mode de fonctionnement du scarificateur (fréquence des brassages, épaisseur de la couche de boues à sécher…).

Les boues sont ensuite stockées : dans la serre directement (fosse) ou au moyen d’aires dédiées couvertes. La gestion des lots se fait

après séchage. L’idéal est de disposer de tas distincts, analysables séparément avant épandage.

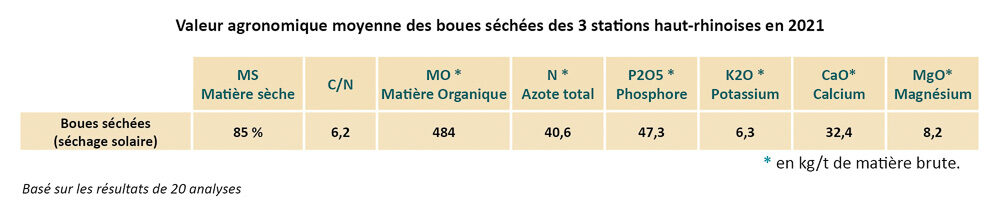

Quel intérêt agronomique ?

Les boues séchées se classent parmi les fertilisants azotés et phosphatés (NP). Les teneurs en phosphore y sont conséquentes. Parfois même plus limitantes, pour la dose d’apport, que les teneurs en azote. La disponibilité pour les cultures varie selon les éléments et la fréquence des apports (cf. Optimiser sa fertilisation 1 et 2). Attention, toutefois, aux conditions d’épandage. Une certaine humidité sera nécessaire pour permettre la dégradation des granulés (délitage des boues). Et ainsi permettre la libération des éléments fertilisants.

Du fait de leur taux de matière sèche important, les boues séchées sont très concentrées. On les épand donc à des doses bien inférieures à celles pratiquées pour les autres produits résiduaires : 3 à 6 t MB/ha (contre 10 t pour du compost, par exemple).

Il est alors possible d’utiliser différents types d’épandeurs, moyennant quelques adaptations : épandeurs à engrais, à fumier/compost ou autres.

En tant qu’engrais azoté, on conseille de les épandre prioritairement au printemps. A savoir, avant l’implantation d’une culture de printemps ou en 1er apport sur une culture d’automne (cf. périodes autorisées dans le cadre de l’application de la Directive Nitrates). Mais se pose alors la question de l’accessibilité aux parcelles (type de sol, conditions météorologiques, etc.)

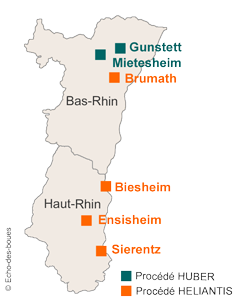

Les installations alsaciennes

Inspirées par nos voisins Allemands, quelques collectivités alsaciennes se sont lancées dans l’aventure du séchage solaire dès 2004.

6 sites sont en fonctionnement en Alsace :

– 3 dans le Haut-Rhin, tous utilisant le procédé Héliantis,

– 3 dans le Bas-Rhin, dont 2 avec la technologie Huber.

Pour en savoir plus :

Document de capitalisation du groupe d’expérience sur les Boues séchées animé par le SMRA68