Les cendres de chaufferies biomasse

Le bois-énergie est aujourd’hui la principale énergie renouvelable utilisée en France.

Elle est considérée comme neutre en CO2 lorsqu’elle est issue de ressources locales.

Le procédé génère aussi un produit résiduaire utile pour les cultures et les sols : les cendres. Celles-ci constituent, notamment, une source intéressante de potassium.

Dans le Haut-Rhin, les premiers épandages ont eu lieu à l’automne 2018.

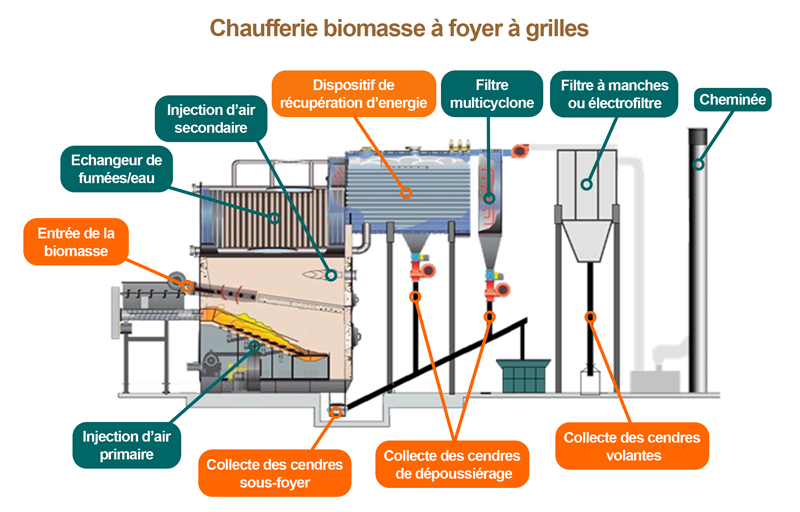

Les chaufferies biomasse permettent donc la production de chaleur à partir de biomasse végétale (plaquettes de bois, miscanthus). Elles sont constituées d’une suite d’appareils. Ils permettent la combustion et la récupération d’énergie thermique, puis le dépoussiérage des gaz de combustion et l’évacuation des cendres et des fumées. Leur nombre et leur fonctionnement varient selon la taille et les objectifs de rendement de la chaufferie.

La température dans le foyer peut atteindre jusqu’à 1000°C. On y contrôle la quantité d’oxygène et la pression. Elles déterminent en effet la qualité de la combustion.

La grande majorité des unités est équipée de foyers à grilles. Mais des foyers à lits fluidisés se retrouvent dans certaines chaufferies à haute puissance. Un lit de sable est alors mis en suspension dans le foyer. Ceci permet un meilleur rendement de combustion (température plus homogène, plus grande surface de contact). Enfin, les chaudières de petites tailles peuvent être à foyers rotatifs.

La biomasse utilisée

La biomasse est constituée :

– soit de bois sous différentes formes (plaquettes forestières, sciures, copeaux, écorces, chutes de la sylviculture, broyats de palettes et autres déchets de l’industrie du bois),

– soit de végétaux, tels que le miscanthus, les pailles, les résidus de cultures…

Ces combustibles ont des pouvoirs calorifiques compris entre 2000 et 5200 KWh/T. Donc inférieurs à ceux du fioul (8 000 KWh/T) ou du gaz (17 000 kWh/T).

La valorisation agricole des centres est impossible en cas d’utilisation de bois souillés (bois traités ou de démolition, par exemple).

L'énergie produite

La chaleur produite est alors utilisée dans les réseaux urbains de chauffage sous forme d’eau surchauffée (120-130°C) ou d’eau chaude (80-90°C).

La biomasse peut également être source d’électricité, par co-génération. La chaleur résiduelle est ensuite utilisée pour le réseau.

En parallèle, l’installation rejette des fumées de combustion dans l’atmosphère. Ces rejets sont règlementés pour les installations classées (puissance > 1MW). Notamment concernant les émissions en composés soufrés et volatiles et en poussières.

Les cendres obtenues

Les cendres sont les résidus solides de la combustion. Elles représentent 1 à 2 % de la quantité de biomasse entrante.

On récupère les particules non volatiles sous le foyer, d’où leur nom de “cendres sous foyer”.

Des particules fines et volatiles peuvent être récupérées à la suite du dépoussiérage des fumées (cf. schéma – dispositif de récupération d’énergie ou multicyclone). On les nomme “cendres de dépoussiérage”.

Les plus fines, ou “cendres volantes”, sont captées avant le rejet des fumées.

Naturellement, les cendres sont sèches. Mais on peut les refroidir, par passage dans un bain d’eau. Ceci en modifie alors les caractéristiques physiques.

Les cendres collectées contiennent des éléments traces métalliques. Il s’agit des éléments naturellement présents dans la biomasse utilisée en entrée. Les teneurs varient donc selon :

– l’origine du combustible,

– l’essence du végétal,

– la technologie de la chaufferie.

Les cendres sous foyer en contiennent peu. Celles de dépoussiérage ou volantes sont, elles, plus chargées (en Cadmium, par exemple). C’est pourquoi on recommande de les séparer, dans la mesure du possible.

Leur composition va déterminer leur voie de valorisation.

Leur valorisation

Les cendres, conformes à un usage agricole, peuvent être épandues comme amendement et fertilisant.

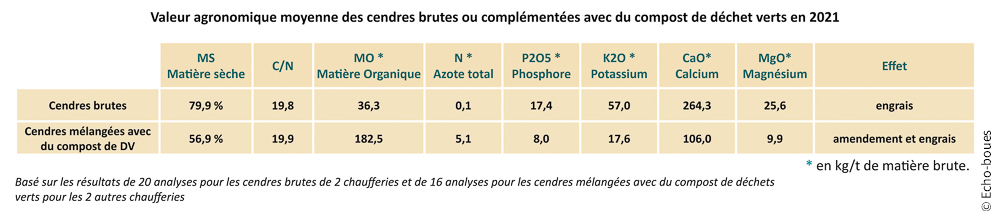

C’est un produit minéral, riche en éléments fertilisants : potassium, calcium, magnésium et phosphore. Elles ne contiennent que très peu de carbone et d’azote.

Les cendres présentent en général des pH élevés (de l’ordre de 12). Elles constituent ainsi un amendement basique pour les sols. On peut faire un test en laboratoire pour vérifier leur “pouvoir neutralisant”.

Elles sont parfois normalisables, en tant qu’engrais phospho-potassique (NF U42-001).

Il est aussi possible de les mélanger avec du compost de déchets verts pour faciliter leur stockage et leur manipulation.

Selon leur teneur en potasse, les cendres sont appliquées à des doses de 5 à 6 t/ha pour les cendres brutes et de 8 à 14 t/ha pour les cendres mélangées avec du compost.

Si elles ont un pouvoir neutralisant, on peut les épandre sur des sols de pH compris entre 5 et 7,5. Ce n’est pas le cas des cendres mélangées.

Un matériel d’épandage classique peut être utilisé, dans la majorité des cas.

A l’inverse, les cendres contenant des teneurs élevées en contaminants sont considérées comme des déchets ultimes. On les envoie donc en installation de stockage pour les enfouir (classe 2 ou 1, selon résultats analytiques). C’est le cas de la plupart des cendres volantes.

Enfin, certaines cendres peuvent être utilisées comme matière première dans la fabrication de matériaux de construction, telle que la production de béton certifié NF EN450-1. Elles peuvent aussi être utilisées en technique routière, sous réserve de répondre aux spécifications du Guide d’application concerné.

Les installations du département

Le département compte plus de 350 chaufferies. Seule une vingtaine d’unités ont le statut d’installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE).

Parmi ces ICPE, 5 valorisent aujourd’hui leurs cendres en agriculture, sur un plan d’épandage qui leur est dédié :

- 3 en cendres brutes,

- 2 en mélange avec du compost de déchets verts.